志村けんが死んだ日

盛り込みきれない敬意と歴史に残る人物であるという認識ゆえに、敬称略

驚くほど悲しい気持ちになり、嗚咽してしまった。出かける前のシャワーを浴びながらしばらく泣いた。

それは多分、Amazonプライムに「8時だョ!全員集合」が入っていることに少し前に気づき、ちょうど見直していたところだったからだろう。

70年代前半当時、もちろん家にビデオデッキなどはなかった(HDDレコーダーは概念すらない)。だから一回しか見たことがないコントやネタなのだが、驚くほど覚えている。というか見ていて思いだした。幕間の歌野コーナーに置ける井上順の、歌っている途中でしゃがみ込む振り付け(?)まで覚えていたほどだ(曲はさすがに忘れていたが)。幼稚園児だった俺は、いかに「全員集合」を真剣に、集中して見ていたのだろうか。

今見ると、笑いの種類はもちろん古い。しかし、志村をテレビでちゃんと追わなくなっていた俺がぼんやり持ってしまっていた「志村はボケ役」というイメージは全然間違っていた。

桜田淳子とのコンビによる傑作、夫婦コントにおける志村のツッコミのタイミングは、水も漏らさぬ的確さだ。しかもタイミングのみならず、テンションの上下も完璧にコントロールしている。桜田も、コントに対する勘が優れていたのだろう、“浮世離れしたお嬢さんぽい嫁”演技から志村を追及する口調への転換が見事だ。

当時はもう、ハチャメチャでアバンギャルドな面白さだと思っていたが、今見ると実に「板の上で鍛えられ、磨かれた芸」だと感じる。観客の反応にあわせた間の取り方が素晴らしい。

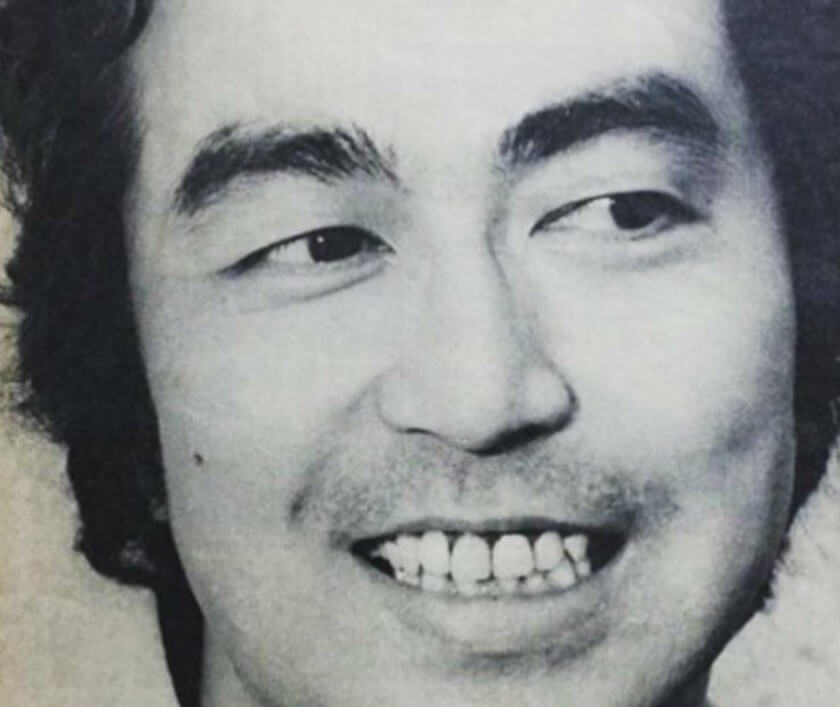

そんな古典的芸人のスタイルからはみ出しているのは、志村のふてぶてしい目つきだ。オープニングの半被姿で入場するときの、「こんなことしたくねえんだがな」と言わんばかりのニヤニヤと拗ねが混じり合ったような若く反抗的な顔が魅力的だ。幼稚園児だった俺は、この顔も志村けんという存在の魅力の一部としてちゃんと受け取れていただろうか。

70年代前半に生まれた俺(たち)にとって、志村は生まれて最初に認識したお笑いスターだった。ぶっちぎりであり、他と比べられる存在もいなかった。

幼稚園で一緒の組になったカジヤマくんに、

「全員集合の坂道コントを見ると、笑いすぎて息が出来なくなって辛いねん」

と話したとき、その対策として、

「俺は泣くことにしてる。泣くと息が出来るようになるで」

という方法を得意気に教えてもらったことを覚えている。命の危機を感じるほど圧倒的に可笑しく、完全に心を摑まれていたのだ。

スターだった、というのは大げさではなく、当時の俺たちが子どもだったからにしても、志村が実際はどういう人間なのか、ということは全くよく分からなかった。

志村康徳が演じている「志村けん」しか見せてもらえなかった。いわゆる「素顔」がどういうものなのかを知る機会がなかったのだ。

「全員集合」や「飛べ!孫悟空」などの番組に出ている以外、トーク番組などで自分の考えを話すなんてことは本当になかった。私生活はまるで明かされず、よくいう「往年の映画スター」的な存在だったのだ。「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」で、スタジオトークをしたときは「えっ?」と思ったぐらいだった(そして、そういう「素のトークが苦手なんだな」ということもよくわかった)。

そのせいで、競馬のノミ行為で「全員集合」を謹慎するという時の記者会見は、「見てはいけないもの」感が強まった。むきだしの志村康徳が、反省というより怯えきった顔で記者の前でうつむいているのは、悲しすぎる姿だったのだ。

もちろん、志村は後に「素のトーク」もするようになり、家族と(お母さんと)一緒にカメラの前に出るようにもなる。「素顔」はどんどん明かされた。だから、今の人にとってはそれほど強烈で謎めいた(と、感じていたのは俺だけかもしれないが)存在だったことはピンと来ないだろう。

確実に俺のお笑い観の基礎を作った存在だし、ボケ、ツッコミ、リアクション(タライが落ちてきた時なんか絶品)など、全てが超一級のコメディアンだった。「シュールな発想」という点では後進に劣る点があるかも知れないが、演者としての卓越性は歴史に残るだろう。

悲しんでいるのは繰り返すまでもない。だが、新コロナで死んだことは、彼を歴史に刻む一つの要因になったと思うのだ。

スペインかぜで死んだ村山塊多、コレラで死んだ安藤広重、第二次大戦で戦死した沢村栄治のように、今われわれが直面している厄災を振り返るとき、いつも志村けんのことを思い出すことになるだろう。そして、その死が発した警告に気持ちが引き締まったことも思い出されるはずだ。

もちろん、もっと長生きして大往生を遂げてほしかった。しかし死は思い通りになるものではなく、実際に迎えた死に対してわれわれが思いをいたすより仕方ないのだと思う。

『ターミネーター:ニュー・フェイト』“大作っぽさの正体”と、キャメロンの作家性

第一作目以外は全てリアルタイムで劇場で見てきたシリーズの最新作だ。やはりいそいそと見に行ってきたわけだが、見る前に気にかかっていた点があった。

最近、「予告編は結構、内容の面白さを反映していることが多いなあ」というバカみたいなことをよく感じる。ストーリーの全貌は分からないにしても、画面の完成度とか緊張感などはどうしたって予告編に反映されてしまうのだろう。お察しの通り『ジョーカー』を念頭に話しているんですけどね。あれは期待感をうまく煽る、いい予告編だった(そして本編にも相当満足させられた)。少しさかのぼれば『怒りのデスロード』もそういう予告編&本編だった。逆の例は『スーサイド・スクワッド』で、予告編がよく出来すぎていた。

話を戻すと今作の予告編、実につまらなそうだった。リンダ・ハミルトンの『I'll be back』のセリフのところは間が悪く見えたし、カーチェイス含めたアクションシーンなんかも、全然躍動感がない。危険なことをしているという緊張感のない、CGでそれらしく見せようとしただけの画作りに見えた。大丈夫なのか、これ? しかし、見ないようにしていても見えてしまうネット上での評価は、悪くなさそうで、実際はどうなのか、面白かったらいいなあと思っていた。

さて、見終えた感想は「まあまあ」。多くの人もそうじゃないかと思う。ストーリーは概ね不満の生じないものだったから。

いいところは、とにかくグレース役のマッケンジー・デイヴィスである。彼女は素晴らしかった。全身の、そして顔の造形がこの役にぴったりだと思った。スラリとしていながら力強さを感じさせる立ち姿、顎のがっしりはった男前な美形ぶり(やや地獄のミサワ感あり)。アクション俳優としての彼女を知らしめるための映画だったと思う。つまり、予告編は彼女の良さをあまり見させられていなかった(予告編の宿命で、新登場の人物をフィーチャーできなかった)のが良くなかったのだろう。

そして、やはり『デスロード』以降の(もちろん『アナ雪』以降の、でもある)アクション映画であることを感じた。主役に当たるグループはほぼ女性のみで、タイトルロールの男が添え物であるという点は、ほとんど踏襲と言っていい類似だと思う。そして、そのこと自体は失敗してはいない。

それで何を思ったかというと、前作である『ターミネーター2』の“大作感”はどこから来るものなんだろうな、ということだ。逆に言うと、今作は小規模感が強かった。それが絶対的に悪いわけでもないのだが、「大作っぽさがあってもいい作り」なのに、全然そう見えないことにうっすらと、でも確実に不満を感じた。

ハイウェイでのカーチェイスシーン、かなり大規模なはずなのに、ごく狭い範囲を通行止めにして撮って、車上のシーンはスタジオでブルーバックで撮り、CGを載せた感じがした。実際そうなんだろう。でも、そう見えさせてしまってどうする。

奇しくも前に『T2』について書いたとき、カーチェイスシーンがいかにも本当にやっている感じがすることに触れた。そこにあった迫真感みたいなものが、根本的に欠けていると思うのだ。

『ターミネーター2 3D』現代アクション映画の金字塔(の3D版) - 書き逃げ

まずカットをカチャカチャ割る編集は、スピーディーさを感じさせる一方で、そこで起きていることの全貌を見えなくさせるし、どっしりした感じは当然なくなる。さらにカメラの位置が登場人物にかなり近いことが多く、そこで走っている車同士の位置関係も把握できないのだ。結果、密室で(つまり基本はスタジオで)撮っている感じがしてしまう。

そういう小規模感は、実際にティム・ミラーが小規模な作品を撮っていたとき、それでも見栄えがするようにという工夫からのものかもしれない。そもそも短編アニメを作ったり、『ドラゴン・タトゥーの女』のカッコいいタイトルバックを作ったりしていた人だから、MV監督的な手つき(細かく割ることで画面上の躍動感を出すタイプ)の人なのだろう。しかし広いハイウェイを使っても、列車や徒歩やヘリコプターで長距離を移動しても、空軍の基地の中をカーチェイスしても、広さを感じさせない撮り方しか出来ないのはなあ……。

ジェームズ・キャメロンはその辺り本当に上手かったのだなと思わされたのだ。そこにあると思わせたいもののスケールは、確実に伝える。その手つきは『T2』の時はもちろん、『アバター』におけるパンドラの描き方でも一貫している。

広さや高さを感じさせたい時は、確実にそれを我々に見せ、伝えきる。さらに言うと、ターミネーターというキャラクターがどれだけ強いかや何が弱点かという、本当は目に見えないことまで確実に見せる。「前作から大幅にスケールアップした大作」として作った映画をいかにも大作に見せることも、当然考慮していたと思うのだ。

おかげでキャメロンのような「ごく大衆的な、面白いだけの映画を撮る監督」の、撮り方と編集における作家性(ストーリーやテーマではなく)みたいなものを考えたくなってしまった。

むちゃくちゃ優れていたり、最高に先進的な手法を生み出すとかではなく、伝えたいことを確実に伝える撮影・編集を貫く実直さみたいなものこそ、キャメロンの凄さなのかも、と思ったのである。

ストーリーの出来がどうであれ、そのシーンが持つ意味を確実に伝え、観客のエモーションをコントロールし、狙ったとおりの鑑賞体験をさせるあの手腕をこそまた味わいたいという飢餓感が生じてしまいましたよ。『アバター』の続編が楽しみになった。……この映画の感想ではなくなってるけど。

あと、いくつか不満に思ったことを。

骨格と肉に分かれて活動できる新ターミネーターの、肉側が流れだし、人体化するところの動きも、スピード感を殺すやり方になっていたなと思う。あんな風に下から積み上がるように、「片膝着いた人間の形」をかたどってからようやく動き出し、戦い始めるなんておかしいだろ。別にその描き方がフレッシュなこともないから、戦うことについてよく考えずに演出しているとしか思えなかった。適当な形でも何でも動き、攻撃しながら途中でちゃんとした人間型になるべきだろうが。

その新ターミネーターを演じたガブリエル・ルナが、T-1000を演じたロバート・パトリックと比較して、まったく「良さ」を発揮できてないのも気になった。メタリックなT-1000に対応したパトリックのひんやり冷たいルックス(を活かした撮り方)は冴えていた。しかし、ルナのルックスは、最初の舞台がメキシコということ以外に別に活かされていない。何かもっと狙いを感じさせるキャスティングか撮り方をしてほしいものだ。

(ここからネタバレ)

ジョン・コナーがいきなり殺されるところ。あれ、俺は全く知らないでみたけど、撮り方とか雰囲気からして、あのシーンが始まった瞬間「あ、殺されるのか」と分かった。いかにもくつろいでる雰囲気とか、いわゆるフラグが立ちまくってるんだよな。だから多分分かっててそうしてるんだろうと思うが、なんでだ? もっとビックリさせてくれてもいいだろうに。こういうシーンこそキャメロンがやってればなあ、と思ってしまうわけだ。

『天気の子』晴れ女? 雨女だろ?

公開二日目に、ネット上のネタバレを被弾したくなくて鑑賞。

全く俺向けの作品では無かった。面白いとは思えなかった。これから書くのは辛辣なことになる。作品そのものもさることながら、こうしてしまった作り手について書くことになるだろう。ネタバレ有りです。

この作品は俺が思うところの“セカイ系”そのものだった。主役の身(および周辺)に起きたこと、さらには感情が“全世界”に直結し、影響を及ぼすという“世界観”。それは主役、いや作り手が考えている“世界”が狭いせいでそうなるのだろう。もちろん、セカイ系は「ジャンル」として認識されているので、分かっていてそういう世界観を採用することはあるだろう。だが、今作においてその選択は的はずれだと思った。表現手法にあってないと思った。もっと簡略化した手法(あるいは簡略化しているように見えてめちゃくちゃ手間暇がかかるフレデリック・バックとか高畑勲『かぐや姫の物語』的な)、あるいは(低予算の)実写ならしっくりくる内容だと思う。宇宙からの俯瞰映像を美麗に見せられるほど、「この雨が降り続く状態が現実なら、どれほどの被害が世界的に起きるのだろう」ということが気になって仕方なくなるからだ。全然そこを考える気がないなら、あんな映像はノイズに過ぎない。……ということを細かく書くと長くなるのでもう止める。

書きたいのは、「陽菜は“雨女”と考えた方がずっと話の構図が飲み込みやすいんじゃないか?」ということだ。これ、俺が知らないだけでみんな当たり前にそう考えてるのかな?

「世界の形を変えてしまった」

という、予告編にも使われているセリフがある。劇中では重要なセリフだ。冒頭でも使われ、クライマックス後にも繰り返される。

しかし、今作中で彼らは世界の形を変えてはいない。というか、世界の形を変える決断が出来たかも知れないところで、「変えないことを選んだ」のだ。真逆なのである。

元々あの世界は雨が降り続く異常な状態になっていた。“晴れ女”の陽菜は限られた範囲で晴れをもたらすことが出来る。しかし、それを続けていたら彼女が何らかの理由で衰弱し、ついには「人柱」として天に召され(?)、“世界”(=都内近郊)に晴れが戻ってきたわけだ。

雨が降り続くのは異常気象ではあるが、今作中では、何らかの作為(人為、あるいは魔法とか呪いとか)によって引き起こされたものとしては描かれていない。そういう説明はされていないし、作り手もそのつもりなのだろうと思われる。

しかし実際のところ、天気は陽菜の精神状態を反映したものとして描かれている。陽菜、帆高、凪が警察から逃げ、泊まる場所も無く、街をさまよっているとどんどん気温が下がり、8月なのに雪が降り始める。

これ、陽菜が降らしているとしか思えないだろう。つまり、彼女は“雨女”なのではないか。

廃ビルの屋上にある社で彼女が得たのは雨女としての能力(あるいは“呪い”)だった。ゆえにそれ以降、彼女がいる都内はずっと雨が降り続くことになった。

しかし、念じることで一時は雨を止めることが出来る。降らせているのが自然な状態で、止めるためには“力”を消耗するのだろう。それゆえ、帆高に出会って「晴れさせ業」を仕事にしてから彼女の衰弱は進んだのだ。

そしてついには彼岸に渡ってしまった(雲の上が彼岸だということは劇中でも触れられている)。陽菜が居なくなったことで東京も久しぶりに快晴になった。

ところが帆高が彼女を連れ帰ったことで、ずっと“雨女の呪い”があり続ける世界になってしまった。そう考えれば、彼が「世界の形を変えてしまった」というのは辻褄が合うのだ。

これを読んで、

「すごい! 物語に深みがある!」

と思うのは違うと思う。これは単に、作り手が“晴れ女”という能力がなんなのか、“雨女”との違いはなにか、劇中でいう「世界」はどんな場所なのかを突き詰めて考えずに作った緩さゆえに起きたことなのだと思う。エモさ至上主義で映像と音楽を繋ぎ、いい話っぽいものを作ったせいだろう。

もちろん今作中、彼女が“晴れ女”であるという確証が述べられるわけではないので、「設定ではそのつもりでした。帆高が“晴れ女”と思い込んだだけで、実際は陽菜は“雨女”なんです」みたいなことを制作者が言い出す可能性はある。

以下はおまけ。

とはいえ、これはまだマシなほうの作劇上の「下手くそさ」だと思う。もっと根本的なのは、

「帆高が陽菜を取り戻す上で、何も犠牲を払ってない」

ということだ。雨が降り続くことで彼が「個人的に、決定的に」辛くなる、痛みを感じることが何かあっただろうか? そりゃー陽菜ちゃん帰って来るなら雨ぐらい降らせるでしょうよ。そもそも、雨が降ることに彼らは何も責任ないんだから。「お前、雨降らせやがって!」って誰かに怒られる可能性、あったか?

何か辛い決断したように見せるため、警察から逃げる展開を入れ、そのために拳銃の件を入れたりしてるが、それは本筋とは無関係な、「なんか大変なことを乗り越えてやっと会えた」風に見せるための目くらましだ。というか、ためにする展開というやつだ。ひどいもんだ。

『トイ・ストーリー4』フォーキーの恐怖とウッディの幸福

夜遅くの回だが、公開初日に鑑賞。楽しみな気持ちだったのは否定できない。ネタバレありです。

https://www.disney.co.jp/movie/toy4.html

最初に、見終わってから思ったことを書くと、

「結論はとても納得。だけどそんなに……少なくとも『3』ほどは面白くない」

「でも、『3』もこの程度だったのかな? 3を見直したい」

「『2』を見てないのは大失敗だった!」

傑作完結編とされている(いた)『3』の蛇足になる恐れがあるのに作られた『4』が物語るのは、当然ながら『3』で語りきれなかったことだ。ということを、見始めてしばらく経つとわれわれは痛感することになる。

『3』を見て、

「これはすごいラストだ! 完璧な解決の提示!」

と思っていたのに、実はそうでもないんじゃないか? ということをまざまざと見せられるのである。古いおもちゃを譲り渡された子どもが、前の持ち主と同様の愛情をそのおもちゃに注ぐわけはない。そりゃそうだ。その子にも好き嫌いがある。

これはある意味、

「二人は結婚して幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし」

で終わったおとぎ話の、その後の夫婦生活のリアルないさかいや倦怠を見ることに似ている。えー、ウッディがないがしろにされちゃうの? あんなに真面目に献身的に子どもの心配してるのに? つまり『3』が提示した解答は、あくまで一部しかうまくいかないものだということを自ら白状してしまうわけだ。これはいいことだし、非常にピクサーらしい手つきだと思う。

そして登場するフォーキーという雑な手作りおもちゃ。これにはかなりギョッとさせられた。『3』で、ウッディたちおもちゃが覗く“地獄”からやって来た……というのはウソだが、ウッディたちが心底恐怖した「無」から生み出され、また「無」に帰りたいと無邪気に自殺を繰り返す存在。ウッディの抱える葛藤も、結局は「無」になることが究極の解決なのではないか? ということが示唆される。

「ゴミってひびきは優しい。あたたかい」

みたいな、ウッディを死に誘う甘美な言葉は、見ていてぞわっとした。無邪気な話し方だけに幼児退行の心地よさまで含まれていて、最高に恐ろしい自殺教唆とは、こういうもんではないか、と思った。

なので、このフォーキー(が体現している問題)にウッディがどう対峙するか、それを乗り越えるか、ということがこの映画では最大の論点になるのだろうと俺は思った。が、そうはならないのだった。

フォーキーはなんとなく、「無」に属する者であることをやめ、おもちゃになることを選択する。いや、そう言うと語弊があるな。ちゃんとウッディの思いを聞き、ギャビー・ギャビーからもおもちゃとしての(子どもに愛されるという)執着を聞き、最後には雑な手作りおもちゃのガールフレンドもあらわれて、「ああ、僕もおもちゃなのだ、おもちゃとして子どもに愛されることは素晴らしいし、仲間もたくさん出来た」と思うまでに「成長した」ということなのだろう。その辺はさすがのピクサー(もうディズニーだけど)、描いてないわけではない。

ただ、フォーキーが体現していた恐怖の射程はそんなものではないはずで、むしろフォーキーの“危険思想”に感染したおもちゃたちがみんな焼却炉に身投げしてもおかしくないのだ。

そしてウッディは、この“危険思想”をだいぶマイルドに、前向きにした、

「子どもに好かれなくなったときには、子どもの前から姿を消してもいいんじゃないか」

という結論に到達する。

この結論そのものは、全然間違ってないと思う。肝心なところからはズレてしまっていると分かっているが、俺は泣きそうになった。

なぜなら、この映画がウッディを救おうということを第一に考えていることを感じたからだ。ウッディはおもちゃとしての至高の役割を果たせなくなった、「残念な」存在である。ウッディをその役割への執着から解放して見せることで、われわれ「残念な」ところを持って生きている人間を救う映画ということでもある。

さらにまた、いつでも献身的なウッディに罪悪感を感じていたわれわれを楽にするための映画でもある。ウッディはふと姿を消すものなのだ。大人は子どもが興味をなくしたウッディをそっと捨て、子どもは「ああ、ウッディはどこかで他のおもちゃのために活躍している」と思うことが出来るようになる。

キャラクターを救い、それによってわれわれも救うという、二重の課題を達成する離れ業をやってのけた、われわれにとってとても優しい映画。だが、フォーキーの体現している恐怖の鮮烈さがこの映画の中で突出していて、それが俺は気になって仕方なかった。なので、「鮮やかな解決」感は薄く感じてしまったのだ。

もし『5』があるのであれば、ここに向き合う話になって欲しいものだ。主役はバズで。

後は、細かく思ったこと。

・お馴染みのおもちゃたちの活躍がなかったのは残念だったなあ……。バズの活躍も少ないし。

・タイヤを釘で刺す、カーナビの声を偽装する、ブレーキをいじる……みたいなことはおもちゃが出来ることとして一線を越えてないか? これまでもこんな感じだったっけ(だから『3』を見直したくなった)。

・ウッディがボーと仲良く暮らすということより、他のおもちゃを助けるという指命を見つけるというのは、とてもいい結末。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』多くの3歳児がいる新世界

この作品全体の批判ということではないですよ。そしてネタバレありますよ。

2回見ました。面白かったし、色んなことがおこりまくって全然消化しきれないですからね。超最高! 史上最高の映画! とまでは思わないけど、十二分に面白かったし、満足した。R.I.P.トニー!

ルッソ兄弟の能力はちょっとすごすぎると思う。膨大な文脈(それも映画だけじゃなくてめちゃくちゃな量がある原作群含む)や登場人物の群れを捌いてしっかりしたストーリー、手応えを感じさせる一本にしてしまう力量は、娯楽映画の監督としてこれまで見たことがない。こういうことが出来た監督がこれまでいたのだろうか。いたとしても、こんなプロジェクト(10年がかりのある意味連作、それを22本目の映画で締めくくるというような)がないからわからないわけですが。

と大満足したわたくしなんだけど、映画を見て考えさせられたことがあるのでその話を。

大まかに言うと、この映画はサノスがフィンガースナップして5年経ち、アントマンことスコット・ラングが量子世界から戻って来たことをきっかけに、消された50%の人たちを戻すべくアベンジャーズたちがタイムトラベルを使った作戦を遂行する…というストーリーである。

えっ、5年も経っちゃったの!? というのはいい掴み、というか、観客に衝撃を与える悪くないやり方だと思った。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』がはじまるやいなや14年後になってるみたいなものですよね。

しかしわたくしは、5年後に失った人がまた戻ってくると、どういうことが起きるのだろうと思わざるを得なかった。

そんな話をするための映画ではないから、インパクト一発「えっ、5年も!?」で全然構わないんですが、我が身に引きつけて考えると、「5年も経つと、新しい生活始まってしまった人多いやろ……」という気がした。

多分、配偶者を失った者同士が新たに夫婦となったりするだろう。“呆気なく”、そして多くの無辜の人々にとっては“意味もなく”、身近な人が消えるかも知れない世界では、長期的な人生設計よりも何よりも、近くにいる人との結びつきを強めたいと考える人が多くなるだろうと思う。

ひとまず絶望と落胆、それから前向きに生きるという選択をする過程にかかる時間を考えると(キャップも互助会に出てましたが)、5年後の世界では大体3歳の子どもが一番多いのではと俺は睨んでいる。

そこに、やっぱり無辜の人々にはよく分からない理由で、いきなり「いやー、ごぶさた!」と消えてた人々が帰ってくるわけである。結構多くの人が気まずい思いをし、かつ新しく生まれた人間関係との齟齬に苦しむだろうなと思うのだ。

「ただいま! 俺、帰って来たよ!」

「えっ、あなた……」

「喜んでくれないのか? 俺だ、俺だよ!」

「……あなたが生きて帰って来てくれたのは嬉しいけど、私もう再婚して、お腹に……」

「おまえ……マジか……」

みたいな、点々が多い会話があちこちで繰り広げられることになると思うのだ。5年経ち、やっと前向きに生きる決意が固まってきたところでこれはキツいやろ。

『エイジ・オブ・ウルトロン』でもアベンジャーズの存在(主にトニー社長の独善)が世界を壊滅の危機に導いたが、今回も連中は体裁としてはいいことだけど根本的な人間不信を生み、結果として世界を崩壊させるような行為をしてるな、と思いました(これは言い過ぎ)。

『アリー/ スター誕生』音楽に透けて見える、製作者の都合

IMAXレーザーで鑑賞。

楽しめる映画だった。撮影監督の腕がすごい。あと、音響もかなりの手腕だと思った。ステージ上にいるリアリティ、ドラァグバーでの音の鳴り方など、おっと思わされる感触が随所にあって、それだけでハイクオリティな映画として十二分に満足できた。

ストーリーは(ネタバレになるかもしれないが)、監督であるブラッドリー・クーパー演じるところのジャックが、妻アリーの成功と裏腹に決定的に破滅するまでを描く。最後に歌うのはアリーだが、本当の主役はジャックである。だから、原題の『A Star is Born』というのは反語というか、ガガがスターになったことの、その裏側にある“犠牲”を強調するためのタイトルということになる。

ここからはネタバレではないけど、批判です。

撮影監督の腕の割りに、どえらくダサい絵面が所々出てくるのは気になった。まず、アリーがジャックにコンサートに誘われて飛行機に乗るシーンは、「あれ? こんなにダサくなるの?」と、心の準備が出来てなくて(そこまでは悪くなかっただけに)ぎょっとした。あの状況で、浮かれてリュックサックをぶん回したり、シャンパン抜いて泡にはしゃいだりするのは、この映画の佇まいみたいなものを急激に低くする画であり、残念だと思った。

レディー・ガガの演技はおおむね悪くない。だけど、最初からそんなに萎縮してないというか、自信が滲み出ているのはいいような悪いような、俺がつい「もっとこの段階では自信なさげな方が被虐の美が…」みたいに感じたのはmetoo時代にそぐわないのかも知れない、などと色々思ったりした。

もっとずっと気になったのは、音楽の扱いである。

ジャックがやっている、カントリーをルーツにしたハードロックみたいのは、多分今でも映画で描かれているレベルの大会場で客を満員に出来る集客力があるのだろう(人気者ならば)。それはウソではないと思う。イーグルスとかブラック・クロウズとか、今でも大好きなアメリカ人はたくさんいるだろう。

ただ、この映画では「古い音楽」として描かれていて、そんな音楽が大観衆を集めているから、「これはいつ頃を舞台にしている映画だ?」と思いながら俺は(恐らく多くの観客も)見始めることになる。ところがどっこい、完全に「現代」なのである。それはジャックがスーパーの店員にスマホで写真を撮られたりして、わりとすぐわかる。

その後の話の流れを追っていくと、ジャックは自分が見いだしたアリーが現代的なダンサブルな音楽をやることに批判的で、時代に取り残されて破滅してしまう……という風に見せようとしているが、多分映画の中で流れている時間はせいぜい半年ぐらいなのだ。長く見積もっても1年だろう。

多分、歴代の『スター誕生』映画ではもっと長いスパンで描かれていた物語なのだと思う。あるいは、“男”がやっている音楽(演技)が本当に古くなりつつある時に作られた映画なのだろう。ある時代に愛された才能を持つ男と、その次の時代に愛される女、そして男が失意のうちに破滅するという話だったのだろう。

それだけ長いスパンに出来なかった(しなかった)せいで、ジャックが破滅するのは前々から耽溺していたアルコールとドラッグ(あと、少しだけ難聴)のせいになる。なので、時代に取り残されてしまった悲しさ、自分が才能を見いだした女に自分を超えてしまわれる悲しさは描かれていない。……が、そういうものに見せようとしている。時代もアリーも関係なく、依存症がジャックを破滅させたのだが、そうじゃなく見せようとしているのだ。

今の目から見ると、古くさい音楽をやっていたとしても、一定のポピュラリティを得られる音楽をやれる人間ならば、嫁がダンサブルな音楽をやることはよしとする理解力は有るんじゃないか、そういう人間に描く方が自然じゃないか、と思う。まして、アリーが作る曲は明らかに、ジャックが作る曲とは違うきらびやかさ、コードが多彩に展開する曲であり。それは最初からジャックにも感じとれるだろうと思うのだ。

それでもあえて、古くさい価値観を持ち、そういうことも感じとれない男の、そしてその価値観にシンパシーを抱く者たちに向けた悲劇として描きたかったという、製作者のモチベーションが気になってしまった。

そのせいで、ビヨンセ主演という案が却下されたのかも知れないという想像まで、俺はしてしまった。「ジェイZが嫁の活躍で破滅するか?」と観客が考えてしまっては、製作者にとって都合が良くなかったんじゃないだろうか。

『正しい日 間違えた日』。実写版「やれたかも委員会」?

ホン・サンス監督の映画は今まで見たことがなかったのだが、早稲田松竹で立て続けに4本鑑賞。

『夜の浜辺でひとり』『クレアのカメラ』は途中で少し寝てしまったのだが(退屈だったからではない)、『それから』とこの『正しい日 間違えた日』はちゃんと起きていた。起きていた2本は無茶苦茶面白かった。遡って同監督の過去作も見ようと思った。

見た4本は全部、キム・ミニが主演(か準主演)で出ている。ホン・サンス監督と不倫関係にある女優さんである。どの作品もそれを踏まえた、私小説的な雰囲気をまとっている。性的にだらしない創作者の男、彼と不倫関係になってしまう女。どの作品もその関係を中心に据えている。

物語というほどのものはほぼないと言っていい。派手な展開もない。飯を食ったり酒を飲んだりしながら男女が会話をするシーンがほとんどで、そこで彼らの関係が少しずつ変わっていく瞬間を観客がじっと見ることになる映画だ。

最新作の『それから』ではミニマムが極まって、男(出版社の社長。ふざけた演技をしない佐藤二朗)、妻、愛人の社員、妻に不倫相手と勘違いされてとばっちりを食う新入社員(これがキム・ミニ)という4人しかほとんど映画に出てこない。そしてその4人が大抵は2人で向かい合って話し、時に3人で口論する。それだけでなぜか無茶苦茶に面白いのだ。

酔っ払った男と愛人が歩いており、「もう帰ります。明日早いので」という愛人の手を引っ張り物陰に行ったと思ったら情熱的に抱き合っている。さっき理性的なことを言っていた女が「社長は美しい」とか言い出す。佐藤二朗に。無茶苦茶おかしいけど、恋愛でとち狂うとこれぐらいのことは言う(言われる)よなと、照れ臭く反省する気持ちにもなる。

みんなそれぞれ「私は常識人ですよ」という体のことを言うのだが、それが大抵ひっくり返される。人間らしく情けなくておかしい。コント的なおかしさがある。

ホン・サンスとキム・ミニが初めて仕事をしたのが『正しい日 間違った日』だそうだが、キム・ミニをナンパする過程をじっくり撮っているのがすごいというか面白すぎる。とはいえ、ハメ撮りではないので、ホン・サンス自身が主役の映画監督を演じている訳ではない。

映画監督が、韓流寿司屋のカウンターで酔っ払い「可愛い!」とか臆面もなく言って徐々にキム・ミニの心を開いていく。このシーンが長回しなのだが、見ている俺の記憶を刺激するリアルさに満ちていて、とてもよかった。

「あ、この瞬間キム・ミニは心を許したな」「監督の『あなたにそう言ってもらえて嬉しい』って言葉が決め手になったな」とかはっきりわかるのが、照れ臭くて死にそうになる。同時に、おかしくてたまらずクスクス笑ってしまった。監督に感情移入したり、また逆にこういういい加減さが可愛気に繋がっているタイプの男が女性を落とすところを見て悔しかった記憶をくすぐられたりして、大いにモキモキした気持ちになる。しかも、都合そのシーンは2回あるので、楽しみも倍。

最終的に失敗したナンパと、上手くいったナンパ、どちらも見られる。「あー、あの時ああ言っておけばなー、やれたのになー」という、過去の古傷の疼きをノスタルジーに結びつけて楽しむ見方が可能……というか、ある程度の年齢の男ならそうしないではいられない映画だと思う。

キム・ミニの、大変キュートだが「絶世の美女」というのではない美人さが抜群にちょうどいい(でも多分、実物見たら美人すぎて目が潰れると思う)。そして変なタイミングでうっすら笑ったり、不意に真顔になったりする演技の的確さにも息を飲む。昔、絶対にどこかで見た気がする表情なのだ。

俺はついキム・ミニの方を長く見てしまったのだが、たぶん男の振る舞いの方がリアルに描けてると思う。女性も見ててモキモキするのだろうか?